一、品種特徵及特性

鵝的性情溫順,氣質出眾,而機警護美;鵝肉肉厚質嫩,汁多味美,鵝肉中離氨酸﹑組氨酸和丙氨酸的含量豐富﹐營養價值高。鵝對愛情「堅貞」,若結為夫婦,便終身相伴,白頭偕老。一隻不幸身亡,另一隻便不再擇偶,因而在古代兒子定婚,婦女出嫁,喜用一對鵝作為聘禮,象徵夫妻和睦,忠貞不渝。

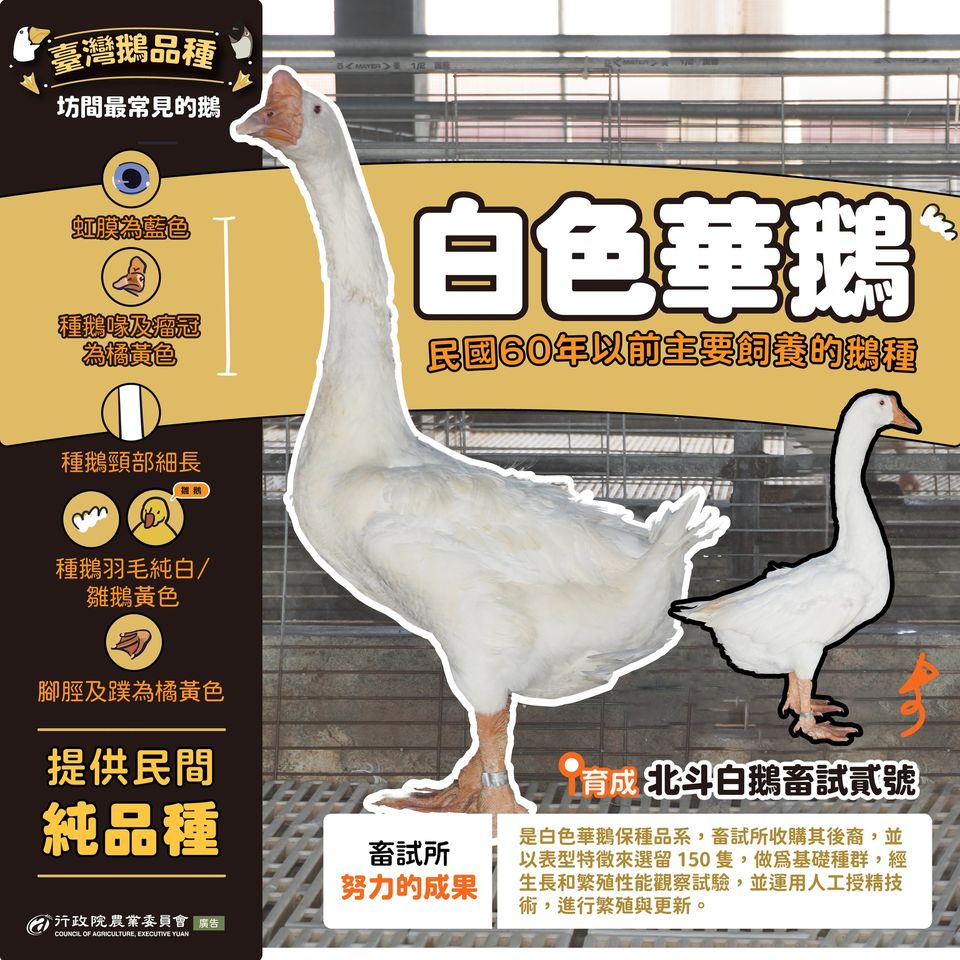

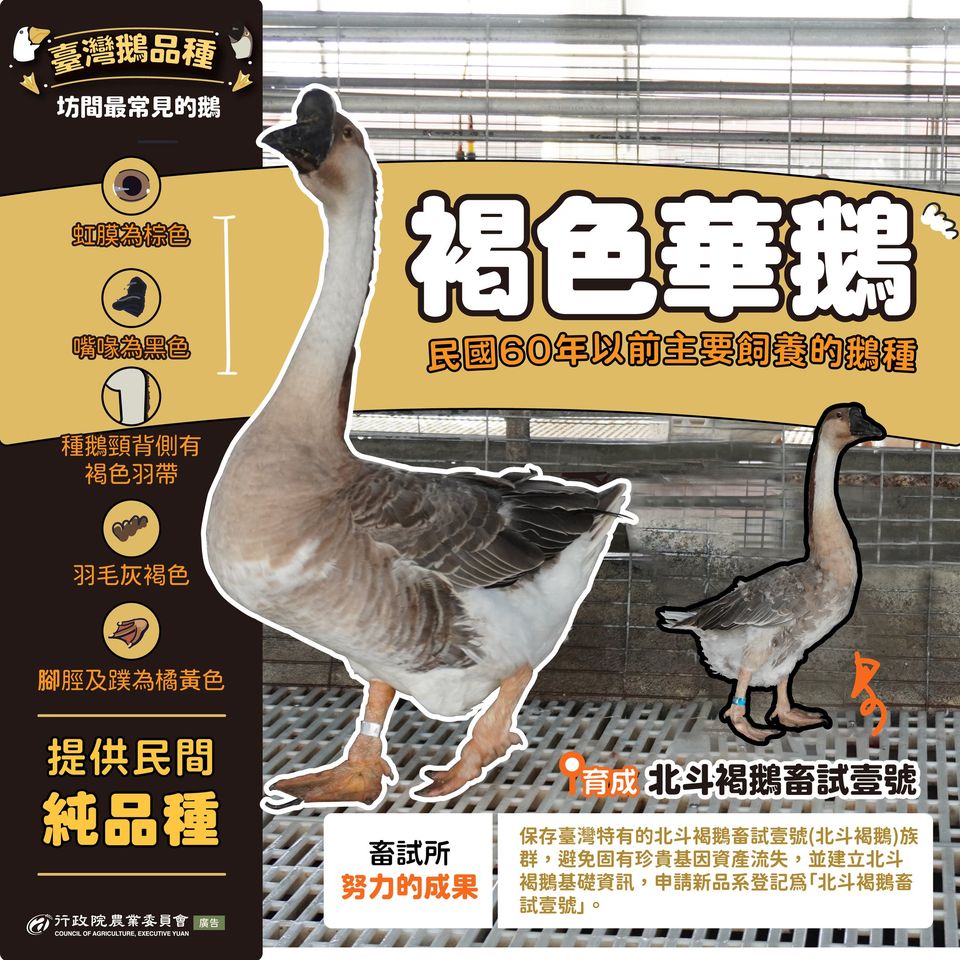

據鳳山縣志記載,17紀至18世紀初臺灣已有鵝隻飼養,至民國60年,臺灣鵝隻品種並無外來種,當時農家之傳統副業,顏色有褐色及白色兩種,即為目前保種之華鵝。民國62年才自丹麥引進生長迅速和繁殖性能優良的白羅曼鵝,其後民國74年臺灣畜產試驗所彰化種畜繁殖場(簡稱彰化場)又從美國引進愛姆登(Embdem goose)及土洛斯(Toulouse goose)等品種,經飼養比較,愛姆登和土洛斯成績不如白羅曼,因此逐漸被淘汰。

二、在臺灣之利用情形

白羅曼鵝全年生產肉鵝700萬隻,均以平飼方式飼養。經三個月育成後上市,消費型態以全鵝處理;市場較喜大型之肉鵝。公系應著重增重快,體型大、高受精力之方向選拔,母系則著重於產蛋數或年產雛鵝數為選拔方向;再以品系間或品種間雜交生產肉鵝,以提昇其品質 。

三、白羅曼鵝介紹

白羅曼鵝原產於義大利,國內係民國62年自丹麥引進;屬中型之鵝種,全身羽毛白色,眼為藍,喙、脛與趾均為橘紅色。生長迅速,飼養12週齡可達5.0公斤,成年公鵝體重約6.0~6.5公斤;年平均產蛋40~45個,為目前臺灣飼養最多之鵝種。

因此臺灣目前即以飼養白羅曼鵝、褐色華鵝及白色華鵝為主,而由於大多數白羅曼鵝較華鵝具有早熟、增重快、產蛋多且易於管理的特性,因此於目前大規模飼養環境下,白羅曼鵝佔有絕大的市場空間,約佔市場97%。但是華鵝於屠體品質方面的表現如體脂及皮脂較少、肌肉纖維較細緻卻較白羅曼鵝好,因此較受消費者所喜愛,且價格也較高。

臺灣養鵝產值在畜牧產業佔有一定的地位,約佔畜產品生產值之1.63%左右,是一個以內銷市場為主小而美的產業,據國外報告指出鵝隻飼養至8至14週齡方可達滿意體重及上市品質;依鵝隻品種不同,鵝肉生產體系中鵝上市屠宰有3個階段:分別在9至10週齡、15至16週齡及21週齡以後,此係著眼於易於拔毛及避免針羽。

惟鵝隻適當之上市週齡除考慮其生長之經濟性狀外,亦需兼顧其肌肉品質及羽毛之發育情形。

動物在生長早期,其增重主要為肌肉的增加,而後期則為脂肪的堆積,就增重的經濟性而言,肌肉的增加較脂肪堆積為經濟,但良好肉質則在肌間需要有適度的脂肪堆積。鵝隻發育最快之時期為3至9週齡,10週齡以後逐漸變慢,基於飼料效率及針羽之考量,建議愛牡登鵝在9至10週齡屠宰加工,白羅曼鵝在12至13週齡屠宰加工及華鵝在13至14週齡屠宰加工。

另中國養鵝產業中無論是肉蛋製品、羽絨、羽毛製品、還是鵝肥肝等附屬產品,近年來都得到了一定程度的發展,尤其是鵝肉製品、羽絨、羽毛製品的迅速發展;中國廣東的烤鵝,江蘇的鹽水鵝,蘇州的糟鵝等都是著名菜餚。中國鵝羽絨富彈性、結實、耐磨、隔熱和抗吸水等性能,加上中國鵝品種繁多的天然優勢,使中國已成為名副其實的世界養鵝大國,其產業發展值得我們重視。